※本ページはプロモーションが含まれています

こんにちは、あいまあ(@aimaa_blog)です。

突然ですがあなたはこんなこと考えたり思ったりした事はないですか?

なかなかお金が貯まらないな〜

毎月給料貰ってるのに。。

そんなあなたが2度とこんなことを言わないようにする方法をお伝えします。

こうなってしまう人は貯金ができる計算式がわかっていない可能性があります。

収入-支出=貯金額

こんなことはわかってるよ!

バカにするななんて思うかもしれません、私もそうでした。

でも実はちゃんと理解していないと貯金って出来ないんですよ。

結果的にしっかり貯金が出来ていないのであれば結局こう言えます。

月間のお金の巡りをわかっていない=「貯金ができる計算式」を理解していない

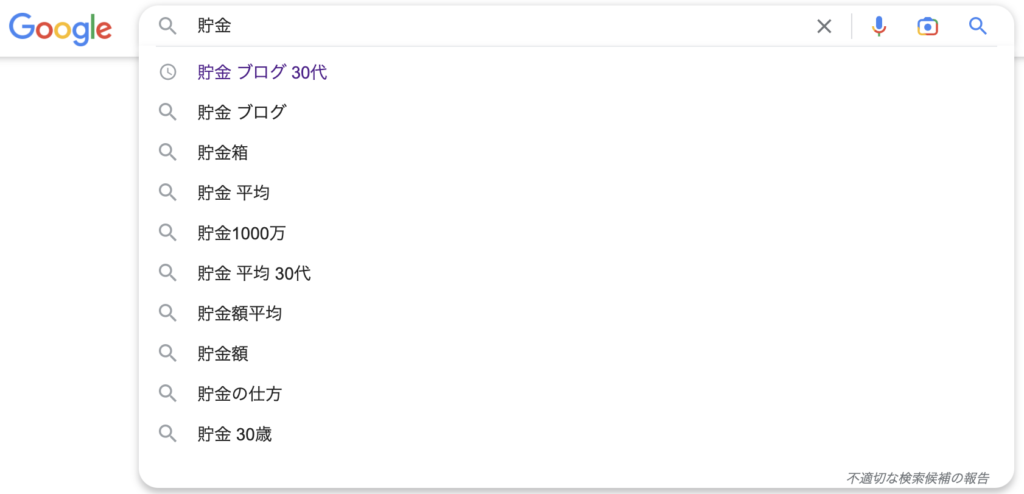

さらにGoogleの検索エンジンに貯金と入力すると…

みなさん貯金の仕方をブログ記事で探しているようなので当ブログでも方法を提案しています。

普通に考えると上記の計算式でしか貯金が出来ないのですが、計算の順番を変更する考え方で節約に成功しています。

収入(可処分所得)-貯金=毎月の支出

最後まで見て頂くことで貯金ができる計算式の理解、実践すると今日から確実に貯金ペースがUPします。

ちなみに夫婦での月間手取り額は40万円、ボーナスは貰えますが平均年収未満の共働き夫婦です。

よって「年収が高いからそんなに貯金出来るんだ」という話ではないです。

低収入だからって諦める必要もありません。

目次

貯金のためにやっていること・方法

実際に私たち夫婦が貯金のためにやっていることはタイトル通り5つです。

私たちは順番通りに実践することをオススメしています。

その理由も交えながら順番に解説していきます。

収支の把握

まず最初に取り組むべきは収支の把握になります。

収支の把握に関しては私が必要性を感じられずにやってこなかった過去があります。

ですが今では貯金・節約の観点からすると最も重要な項目であると自信を持って言えます。

収支の把握といってもやるのは家計簿をつけることです。

- 収支の把握ができていないと現状の課題が見えてこないし今後の方針が決められない

- 現状の課題…どのカテゴリで使いすぎているかを金額から洗い出しをする

- 今後の方針…毎月のカテゴリ単位で予算決め、使いすぎ(と感じる)カテゴリの支出を見直す

つまり闇雲に貯金を始めようとするとうまくいかないんです!

じゃあどのくらい遡って家計簿をつけたらいいの?

とりあえず直近1ヶ月で十分です!

1ヶ月で大丈夫なの?

1ヶ月しっかり家計簿をつけるだけで色々見えてきますよ!

関連記事:まずは収支の把握をしよう!コレを舐めてると必ず後悔します

先取り貯金(定期預金)

収支の把握をして1ヶ月のお金の流れを掴んだら次に実践して欲しいのが先取り貯金です。

先取り貯金とは…毎月の給料が入ったと同時に普段使わない口座に移すこと

私たち夫婦が実際にやっているのは”給料口座からその日に定期預金口座に自動で移す”です。

はじめから”なかったこと”にすることで…

- 毎月必ず一定額を貯金できる

- 保険料や税金のように天引きの感覚になる

ほとんどの人が給料内で生活するので自然と支出も減ります(というより減らさないといけない)。

いくら先取り貯金したらいいの?

手取りの10%を目安にしましょう!

- 20万円なら2万円貯金

- 30万円なら3万円貯金

ちなみに貯金にオススメの銀行はネット銀行です。

関連記事:先取り貯金を自動設定にして毎月確実にお金を貯める!

固定費の見直し

毎月手取りの10%を貯金する仕組みを作ったらいよいよ支出額の削減に向けて色々見直しをしていきます。まずは固定費から見直しをしていきましょう!

当ブログでは”固定費”を以下のように定義しています。

- 毎月固定の金額を支払う費用

- 利用状況により金額は変動するが毎月支払う費用

例:スマホ利用代、光熱費、サブスクなど

スマホ利用代

固定費の削減という意味ではスマホ代(料金プラン)を見直すのが最も効果的です。

2020年末に政府が3大キャリア(docomo・au・SoftBank)に携帯電話料金の4割値下げを促した事で、それぞれahamo・povo・LINEMOという2500〜3000円程度の格安プランを発表しました。

2021年5月には3社とも利用が始まっています。

通信品質がどうなのかはさほど話題になっていない事を考えると、問題ないとの認識でいいのでしょう。

格安プランが発表される前はサブブランドや格安SIMをオススメしてきましたが、価格差がほとんどなくなってきている状態です。

その中でも、格安SIMから今や4大キャリアと言われるようになった楽天モバイルを当ブログでは推奨しています。

データ使用量が月1GBまでなら0円(2022年6月終了)- 20GB〜どんなに使っても月2980円(税込3278円)

- 携帯キャリアの新料金プランで乗り換え先No.1

- 大手4キャリア総合満足度2年連続No.1

光熱費

光熱費の中でも電気代は”電力自由化”によって各社参入しています。

基本料無しプランなど今よりも安くできるプランがたくさんあります。

どこでそのプランを確認するの?

ガスに関しても電気同様に企業の参入が顕著で、エネチェンジで電気と一緒にプラン変更が可能になっています。

我が家はガスの変更が出来ない地域のようでプラン変更はまだ不可能です。

もしすでにガスも変更したりこれからする方はコメントで教えてください。

\\ガスも見直しが出来る//

サブスク

サブスクに関しては、自分のアカウントを再確認しましょう。

契約してはいるけど全然使ってないものがもしかしたらあるかもしれませんので1つでも削れたら削りましょう。

iPhoneの場合:【設定】→1番上 自分のアカウント(Apple ID)→【サブスクリプション】内の有効となっているアプリが課金中

関連記事:固定費の見直しで月◯万円削る!

保険の見直し

人生における出費の中でも意外と多いのが保険です。

- どの保険に

- 毎月いくら払っていて

- どんな保障があるか

これらのことを自分でもあまりわかっていないことが多いのも保険の特徴です。

保険ってなんとなく入っていないと不安だよね〜

お守りみたいな感覚で加入しているよ

みたいな意見が多いのも特徴です。

- どのくらいの確率でその保障がされるのか

- 確率と金額を照らし合わせた時に割りに合うのか

- 実際に何があった時にいくら必要なのか

この辺りを1度考えてみると不要な保険の洗い出しが可能な場合もあります。

この記事を見ている人は私も含めて不要な保険料を払っている余裕は無いし、その分を貯金したり美味しいものを食べたりとか旅行とかしたいですよね。

保険に関しては不要だからといって全て無くすのがメンタル的に難しい人もいますが、そういう人でも最低限必要な保障内容を維持しつつ安い保険に変えて保険料を削るのは十分可能ですので、この機会にぜひ見直してみましょう。

以下に生命保険・医療保険・自動車保険についての道標を示してみます。

…加入者の死亡により残された家族に保険金が入る

- 独身・DINKsは不要

- 配偶者が専業主婦(夫)の人の場合は加入

- 共働きでも子供がいる場合は加入

※DINKs…共働き子供なし

残された家族に収入があれば保険金に頼る必要がない

…加入者が病気や怪我をして入院・治療等をした時の金額を保障

- 定年までがん保険は不要

- 貯金がない場合はある程度の貯金が出来るまで加入

- 加入するなら都道府県民共済で十分

国民皆保険で十分すぎる手厚い保障です

…自動車に乗っている時に何らかの事故を起こしてしまった場合に補償

- 対人・対物無制限のみでOK

- 車両保険は不要

- 弁護士特約はコスパが良い

- 自動車を持たないのが最強の節約

- ロードアシストは基本的に自動付帯

自動車保険の加入は必須だが車両保険に加入するならその分を貯金して備える

関連記事:保険の見直しをして不要なら解約するべき(生命保険)

関連記事:保険の見直しをしてすぐにでも解約するべき(医療保険)

関連記事:保険の見直しをして必要最低限の内容にするべき(自動車保険)

ふるさと納税

好きな自治体への寄附(所得税・住民税の先払い)により実質負担2000円で何倍もの返礼品を貰える制度

ふるさと納税だけはこれまでの貯金・節約の方法とは少し違います。

しかし、お金を増やすという観点から見ると”効果抜群”です。

年間の寄附額には年収や家族構成などでそれぞれ上限がありますが、トータル収支でいうと2000円の出費で8000円以上の返礼品が誰でも貰えます。

紙類:ティッシュペーパー、トイレットペーパー、キッチンペーパーなど

高額の寄附ができる人は返礼品に旅行券などもありますよ。

関連記事:ふるさと納税でお得に返礼品を貰う!

まとめ

以上が私たち夫婦が実践して年間200万円以上貯金出来た方法5選でした。

冒頭でもお話した通り、平均年収未満の共働き夫婦でも貯金が出来る方法になっています。

この方法であれば最初の手続きが面倒でもほとんどがその後放置でもOKです(ふるさと納税以外)。

しかも誰もが間違いなく貯金できるようになります。

もし”今度やる”という人は”今すぐ1つずつ”でもやってみることをオススメします。

お金というのは毎日使い、一生必要なので上手に節約して賢く貯金して行きましょう!

何かあれば気軽にコメントください!

あいまあブログは”ブログ村”と”ブログ人気ランキング”に参加しています。以下のアイコンから応援よろしくお願いします。

コメント